Por: Wilson Gómez Arango

Como médico, siempre me pareció una paradoja macabra la existencia de la expresión «suicidio infantil». En mis días de estudiante en la Universidad de Antioquia, era un concepto casi impensable. El consultorio debería ser un santuario de risas, de juegos, de sueños inocentes y de curiosidad inagotable. Hoy, sin embargo, se ha convertido, con demasiada frecuencia, en el escenario donde se develan historias de una oscuridad incomprensible. La infancia, en nuestro país, se está enfermando, y la manifestación más dolorosa de esta crisis es que los niños están decidiendo que el silencio es su única salida.

Las cifras, por más que intenten cuantificar el dolor, jamás podrán capturar la desgarradora magnitud de una tragedia que nos persigue. Detrás de cada número estadístico, hay un niño cuya luz se apagó, y una familia que busca respuestas en un vacío incomprensible.

La historia de Sofía, una niña de apenas cinco años, es una de las tantas muestras de esta realidad. Su vivacidad se fue desvaneciendo, sustituida por un silencio que se manifestaba en su cuerpo. Se arrancaba mechones de cabello, se comía las uñas hasta sangrar y regresaba a comportamientos que ya había superado, como perder el control de esfínteres. Sus ojos, antes llenos de luz, se tornaron tristes y vacíos. En la consulta, el diagnóstico fue más allá de lo clínico: Sofía confesó, con una madurez que no correspondía con su edad cronológica, afirmando que sus padres peleaban todo el tiempo y que ella creía ser la culpable de la inminente separación. Su pequeña mente había interiorizado que era una carga y que el mundo sería mejor sin ella y de esa manera sus padres podrían ser felices y quererse mucho, un pensamiento que se traducía en autolesiones, esa era la única forma que tenía de expresar un dolor que la superaba.

El caso de Jacobo, un niño de 11 años, que tomó la decisión de quitarse la vida, nos confronta con un testimonio que no podemos ignorar. En una carta, escrita con una caligrafía inestable, pero muy profunda, detalló con escalofriante precisión el desamor de sus padres y la presión constante de un hermano mayor que lo maltrataba. Su nota no era un arrebato de ira, sino la conclusión lógica de un alma que se sentía invisible y abandonada. Con sus propias palabras, nos dejó una herida abierta: “es mejor morir que vivir en una eterna soledad”.

Estas historias son frecuentes en los titulares de diarios, redes y televisión. La prensa local de Medellín ha reportado casos de niños que se quitan la vida por situaciones que, para un adulto, parecen triviales, como la prohibición del uso de un celular. La tragedia de Dilan, un niño de siete años, encontrado por sus padres en la habitación colgado con una cuerda, nos mostró que la edad ya no es un factor protector. En Medellín, la prensa local reportó el caso de un niño de 10 años que se suicidó tras una discusión con su hermano por un celular, y otro en el que un menor se arrojó por una ventana porque su mamá le había quitado el dispositivo. En uno de nuestros hermosos municipios, Yicely una adolescente de 14 años se quita la vida a principios de 2023 por ciberacoso, su madre reveló hace poco la carta que escribió la niña antes de partir, en uno de sus apartes “Dejó escritos los diez sueños que no pudo cumplir. Entre ellos, tener su fiesta de quince años y ser reconocida en Tik Tok. Estas tragedias, que se repiten con una frecuencia alarmante, demuestran cómo la fragilidad emocional de nuestros niños se ha vuelto un problema crítico, un problema de salud pública.

La realidad es que los niños están sufriendo, y son sus cuerpos los que dan la señal de alarma.

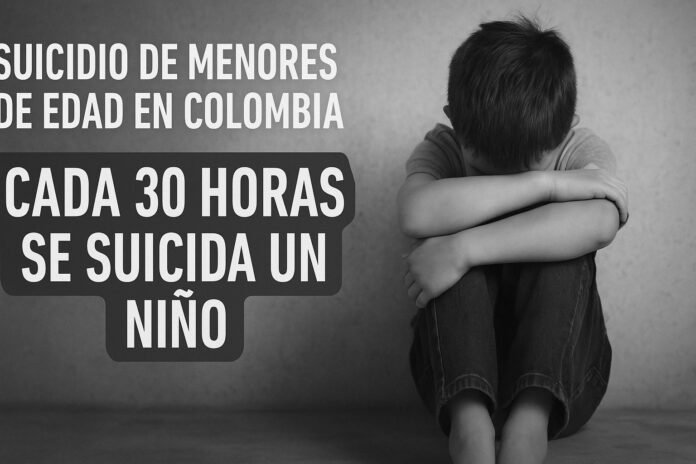

El suicidio infantil no es una casualidad; es la manifestación de una crisis silenciosa que se esconde detrás de la aparente normalidad de la vida cotidiana. Las cifras oficiales son un claro llamado de atención.

El Ministerio de Salud y UNICEF Colombia: En mayo de 2024, reportaron que el 44.7% de los niños y niñas en Colombia sufren afectaciones en su salud mental. Esta cifra, que incluye a jóvenes de 17 a 24 años, adolescentes de 12 a 16 años y población infantil de 6 a 11 años, demuestra la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en sus boletines de 2025, revela una realidad devastadora. En el periodo de enero a abril de 2025, se registraron 93 suicidios en menores de 18 años. La Procuraduría General de la Nación y UNICEF Colombia han alertado sobre la situación, y un dato aterrador, citado por varias fuentes, es que un niño se suicida cada 30 horas en Colombia.

El departamento de Antioquia y en particular Medellín, es un foco de alta preocupación. Un informe de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (2023) reveló que entre 2020 y 2022 se registraron 183 intentos de suicidio en niños de 6 a 11 años, un dato que pulveriza la idea de que los problemas mentales graves son exclusivos de la adolescencia. En Medellín, el distrito ha denunciado en reiteradas ocasiones el aumento de los casos de suicidio en la población infantil de la ciudad.

Estudios de la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad EAFIT han demostrado que factores como la violencia intrafamiliar, la negligencia, el bullying y el ciberacoso son detonantes directos de trastornos como la depresión, la ansiedad y la ideación suicida. El DSM-5, el manual de referencia en la psiquiatría mundial, clasifica estos trastornos y nos brinda las herramientas para reconocerlos, pero si no hay profesionales capacitados y accesibles, el conocimiento no es suficiente. Colombia tiene un déficit alarmante de profesionales en salud mental. La Asociación Colombiana de Psiquiatría ha señalado que, a nivel nacional, la proporción de psiquiatras por cada 100.000 habitantes es crítica, y el número de psiquiatras infantiles es aún más precario. Esta es una barrera insalvable para las familias que buscan ayuda profesional.

El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, en alianza con el DANE y varias universidades, han anunciado el inicio de la quinta Encuesta Nacional de Salud Mental (ENSM 2025). La cual será publicada a finales de este año, la última ENSM es de 2015.

La salud mental infantil es una responsabilidad colectiva que exige un cambio urgente. Para revertir esta tendencia, es indispensable un enfoque integral, con políticas públicas y acciones de prevención contundentes y sostenibles de parte de todos los actores.

• En el ámbito familiar: Los padres son la primera línea de defensa. Es vital crear espacios de diálogo, validar las emociones de los niños y fortalecer los lazos afectivos, reglas en el uso adecuado de la tecnología. Modelos exitosos como el de la crianza positiva, implementado con éxito en países nórdicos, demuestran que educar a los padres en habilidades emocionales y de resolución de conflictos reduce significativamente el riesgo de problemas mentales en los hijos. La crianza, hoy más que nunca, debe ser una práctica consciente y amorosa.

• En el ámbito escolar: Las instituciones educativas deben ser un refugio seguro. Es crucial implementar protocolos estrictos para la detección y prevención del bullying y el ciberacoso. En contraste con los peligrosos retos virales, se puede promover proyectos de retos positivos como «La Ballena Rosa», creado en Brasil, que fomenta el autocuidado y la construcción de la autoestima. La capacitación de docentes es esencial para que puedan identificar las señales de alerta y actuar a tiempo.

• Desde el Estado: La respuesta debe ser estructural. El Congreso de la República sancionó en junio de 2025 la Ley 2460 de 2025, que modifica la Ley 1616 de 2013, buscando fortalecer la prevención y atención en salud mental. Asimismo, el Proyecto de Ley 203 de 2023 avanza en su trámite, con el objetivo de crear una ruta integral de atención en salud mental desde las escuelas.

Ante la crisis, las autoridades han buscado fortalecer las estrategias de prevención. Se han implementado programas de atención psicosocial, y se promueve la denuncia de situaciones de riesgo. Sin embargo, la falta de personal especializado en psiquiatría pediátrica en áreas con altas tasas de suicidio sigue siendo un problema crítico.

La Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín deben liderar con políticas públicas que garanticen una red de profesionales de salud mental accesible. En Medellín, se ha reforzado el equipo de profesionales para atender a 300.000 estudiantes en 2025. Instituciones clave como el Hospital Mental de Antioquia (HOMO), cuyo plan de desarrollo 2025-2028 se inspira en la excelencia e innovación, debe ser fortalecido y dotado de recursos para atender la creciente demanda.

• La participación de la academia y el sector privado: Las universidades tanto públicas como privadas deben intensificar la investigación y la formación de más profesionales especializados en salud mental y conjuntamente con la Asociación Colombiana de Psiquiatría deben ser más activos en el acompañamiento a los entes gubernamentales en la formulación, estructuración y desarrollo de políticas públicas. El sector privado tiene la responsabilidad social de financiar campañas de sensibilización y programas de prevención en escuelas y comunidades, demostrando que la salud mental es una inversión, no un gasto.

El suicidio infantil es una tragedia que no podemos seguir ignorando. La falta de afecto, el acoso y la soledad son heridas que dejan cicatrices profundas. Es nuestra responsabilidad colectiva escuchar los gritos silenciosos de nuestros niños, brindarles un entorno seguro y darles las herramientas para que puedan construir un futuro en el que la esperanza sea la protagonista, y no la desesperación.